- 发布日期:2025-05-21 06:47 点击次数:147

小米汽车的“至暗时刻”过去了吗?从2024年3月铜陵高速爆燃事故到6月海口失控事件,短短三个月两起重大事故让这家科技巨头陷入舆论漩涡。但出人意料的是,一个月后小米不仅稳住了阵脚,更做出两项影响深远的调整——雷军卸任执行董事转型“雷厂长”,小米智能驾驶系统全面更名“辅助驾驶”。这背后究竟隐藏着怎样的战略考量?

一、生死时速:两次事故暴露的技术困局

2024年3月29日深夜,安徽铜陵德上高速发生的一幕震动了整个汽车圈。一辆处于NOA智能辅助驾驶状态的小米SU7,在施工路段以116km/h时速撞上水泥隔离桩,碰撞前系统仅提前4秒发出警报。这场导致3名女大学生遇难的事故,暴露出三大致命问题:施工路障识别能力缺失、电池碰撞后12秒内爆燃、车门电子锁碰撞后未自动解锁。

更令人揪心的是6月7日海口事件。一辆小米SU7在驶出停车场时突然失控,冲向非机动车道造成1死3伤。尽管警方通报事故系驾驶员操作不当,但车辆后台数据显示,事发时加速踏板处于持续下踩状态,与驾驶员声称的“刹车失灵”形成矛盾。这两起事件直接导致小米汽车周销量从1.2万辆暴跌至0.5万辆,股价单月跌幅超21%。

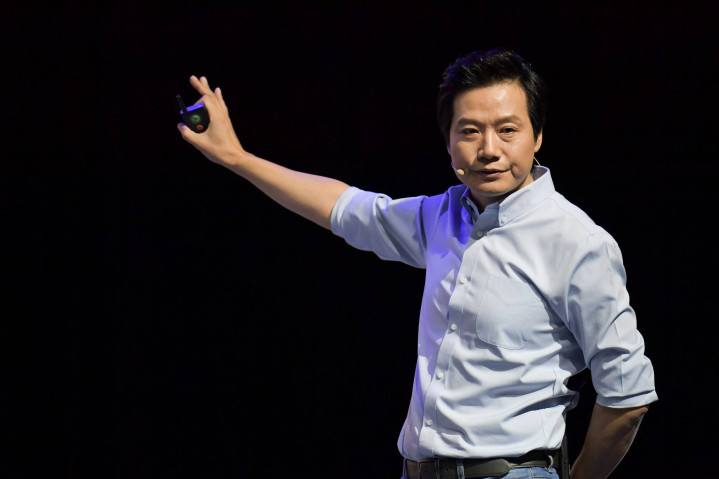

二、断臂求生:雷军的身份转换与法律防火墙

面对危机,小米在事故后第七天宣布两项重大调整。首先是雷军卸任小米之家商业有限公司执行董事,转为董事身份。这一看似简单的职务变动,实则是一场精心设计的法律防火墙搭建——根据《公司法》,执行董事需对公司债务承担无限连带责任,而董事仅以出资额为限承担责任。通过这一调整,雷军个人资产与小米之家的经营风险实现了彻底隔离。

与此同时,雷军主动接过“雷厂长”的新身份,将工作重心转向智能制造。他亲自督战的北京昌平手机智能工厂,采用AI决策系统和AR巡检技术,实现24小时“黑灯生产”,旗舰手机年产能突破1000万台。在汽车领域,亦庄工厂通过433项工艺参数精密控制,将SU7的车身扭转刚度提升至51000N·m/deg,达到豪华品牌水平。

三、技术纠偏:从“智驾”到“辅助驾驶”的认知重构

第二项调整直指核心技术路线。小米悄然将SU7车型的“智驾Pro”更名为“辅助驾驶Pro”,高配版“智驾Max”改为“端到端辅助驾驶”。这一更名并非简单的文字游戏,而是对技术能力的重新定位——此前小米因过度宣传“智驾”功能,被质疑存在误导消费者嫌疑。

更名背后是技术体系的全面升级。小米推送的HyperOS 2.2全球版,将AEB自动紧急制动的响应速度从300ms提升至180ms,新增施工路段电子围栏识别功能。其端到端辅助驾驶系统通过大模型训练,可识别200种交通标志,在窄路会车场景的通行成功率提升至92%。为验证技术可靠性,雷军在2024年年度演讲中亲自演示SU7通过“魔鬼三角”测试——在暴雨、逆光、施工路障叠加场景下,车辆准确识别并绕行障碍物。

四、安全突围:从电池革命到整车防护

事故倒逼技术迭代,小米在电池安全领域实现三大突破。其CTB一体化电池采用电芯倒置设计,泄压阀朝下布局,热失控时能量向地面释放,乘员舱温度可控制在60℃以内。14层物理防护结构配合气凝胶隔热材料,使电池包在55℃满电状态下仍能保持无明火、无热蔓延。更关键的是,小米自主研发的电池云安全系统,通过实时采集2000+项数据,实现提前20分钟热失控预警,准确率达99.9%。

在整车安全层面,小米SU7采用泰坦合金压铸技术,后地板、溃缩区等7个关键部件一体成型,碰撞维修成本降低40%。针对车门锁死问题,新增机械应急解锁装置,即使断电状态下也能通过手动操作开启车门。这些改进在2025年中保研碰撞测试中得到验证——SU7以98.6%的综合得分刷新纪录,其中电池安全单项满分。

五、市场反击:销量回暖与战略定力

调整效果立竿见影。2025年第一季度,小米汽车销量达7.59万辆,位列新能源汽车销量榜第八,其中SU7 Max车型占比超60%。在国内市场,小米手机销量同比增长40%,带动生态链产品销售额突破300亿元。更值得关注的是,小米之家门店引入汽车展示区后,客流量提升15%,形成“手机-汽车-智能家居”的消费闭环。

面对质疑,雷军展现出罕见的战略定力。在2025年中国电动汽车百人会论坛上,他直言:“智能驾驶没有捷径,小米愿意用三年时间打基础。”目前,小米自动驾驶团队规模已超1200人,路测里程突破500万公里,计划2026年实现城市道路L4级自动驾驶。这种务实态度赢得市场认可——事故后三个月,小米汽车用户净推荐值(NPS)从42%回升至58%,超越特斯拉中国的52%。